1

/

の

13

AOI KYOTO ANTIQUES

高台(こうだい)寺 蒔絵文様 棗(なつめ) 老翁洞 柳哉 作

高台(こうだい)寺 蒔絵文様 棗(なつめ) 老翁洞 柳哉 作

通常価格

¥150,000 JPY

通常価格

セール価格

¥150,000 JPY

単価

/

あたり

配送料はチェックアウト時に計算されます。

受取状況を読み込めませんでした

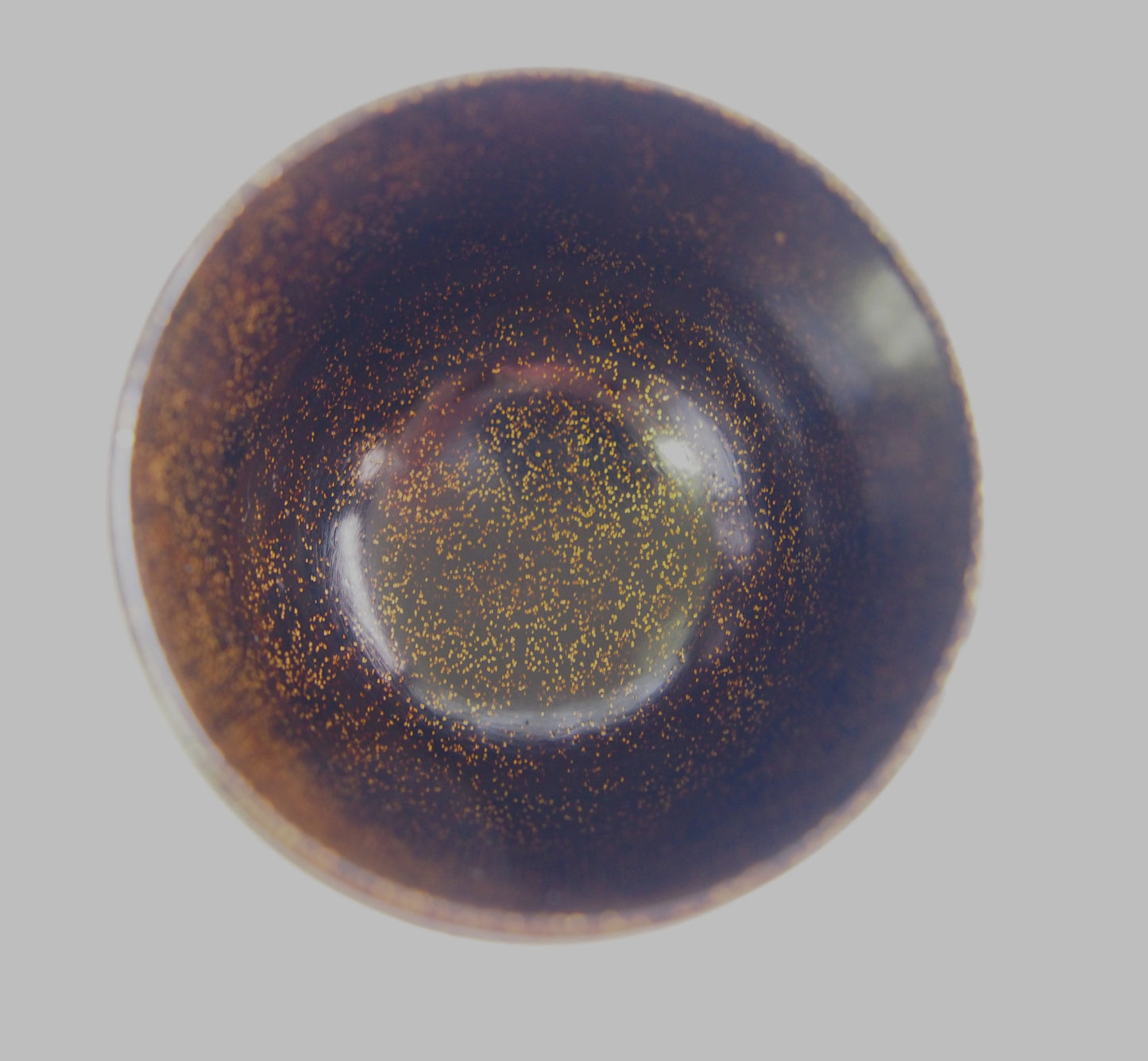

茶道で使用される棗とは、抹茶を入れる容器の一つです。植物のなつめに形が似ている

ことからこう呼ばれています。当初(中世期)、棗には木地に黒漆が塗られたものが一般的

でしたが、時代を経るに従い蒔絵(蒔絵)や螺鈿(らでん)などの多様で華麗な装飾が施されるようになりました。

<蒔絵(まきえ)について〉

器物や建造物の表面に漆を塗り、金や銀などの金属粉をまき、付着させる日本独特の漆工芸

で、その歴史は約1370年前に遡ります。その技法は多岐にわたります。

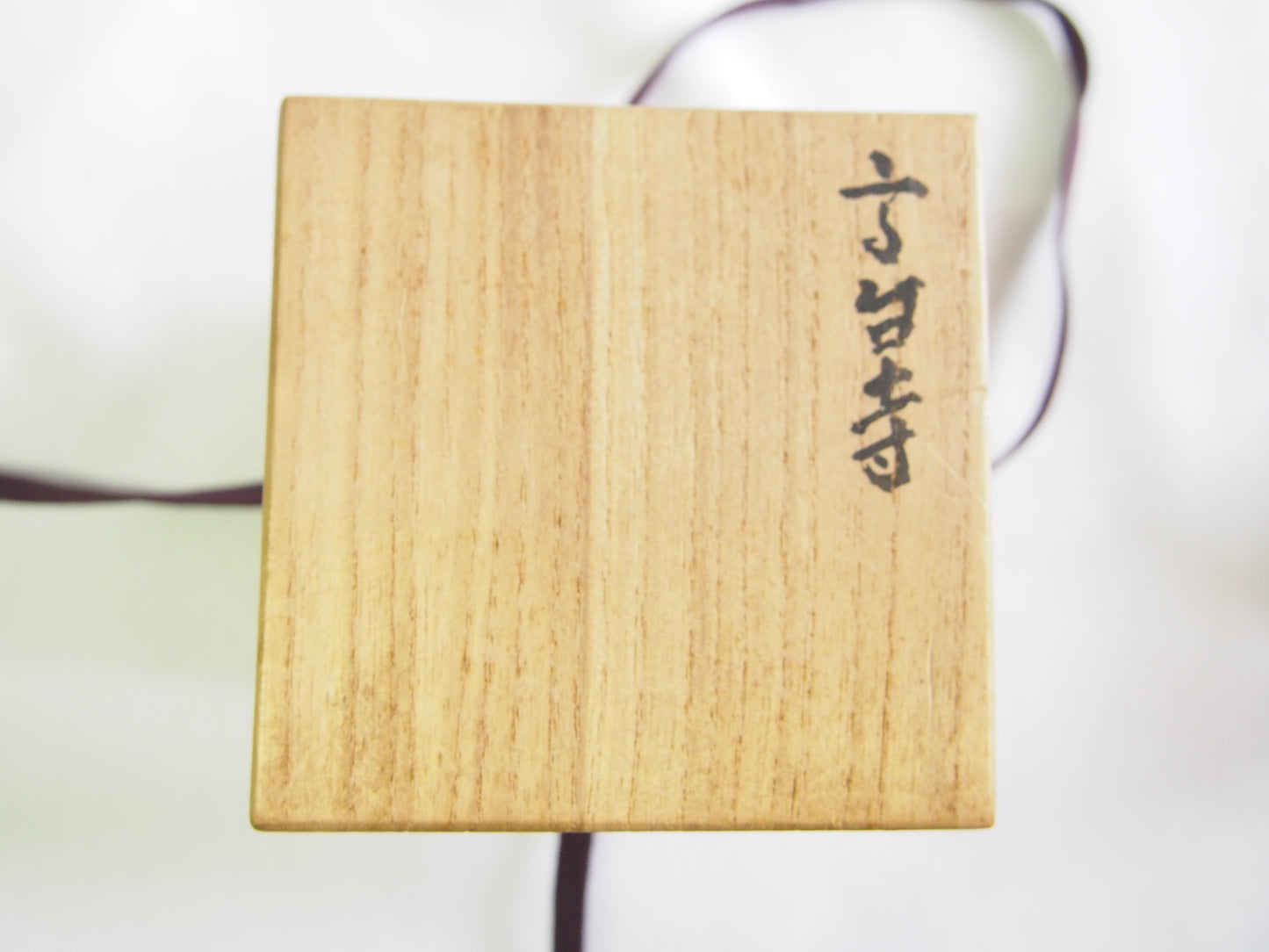

〈高台寺蒔絵について〉

この棗文様は「高台寺蒔絵」と呼ばれ、日本の伝統工芸の意匠として、日本では非常に有名です。

高台寺とは、京都の観光地である東山(ひがしやま)に約450年前に建てられた寺で

関白豊臣秀吉の妻、ねねの菩提寺として建てられました。

高台寺に今でも残る、調度品の数々には素晴らしい装飾が施され、それらを総称して

「高台寺蒔絵」と呼んでいます。

この棗も、代表的な高台寺蒔絵文様が、職人の高度な技術によって描かれています。

中でも、文様を高く浮き上がらせる「高蒔絵(たかまきえ)」の技術と、内側に星々のように細かく輝く「梨地(なしじ)」

文様は、職人の技術の高さを表しています。

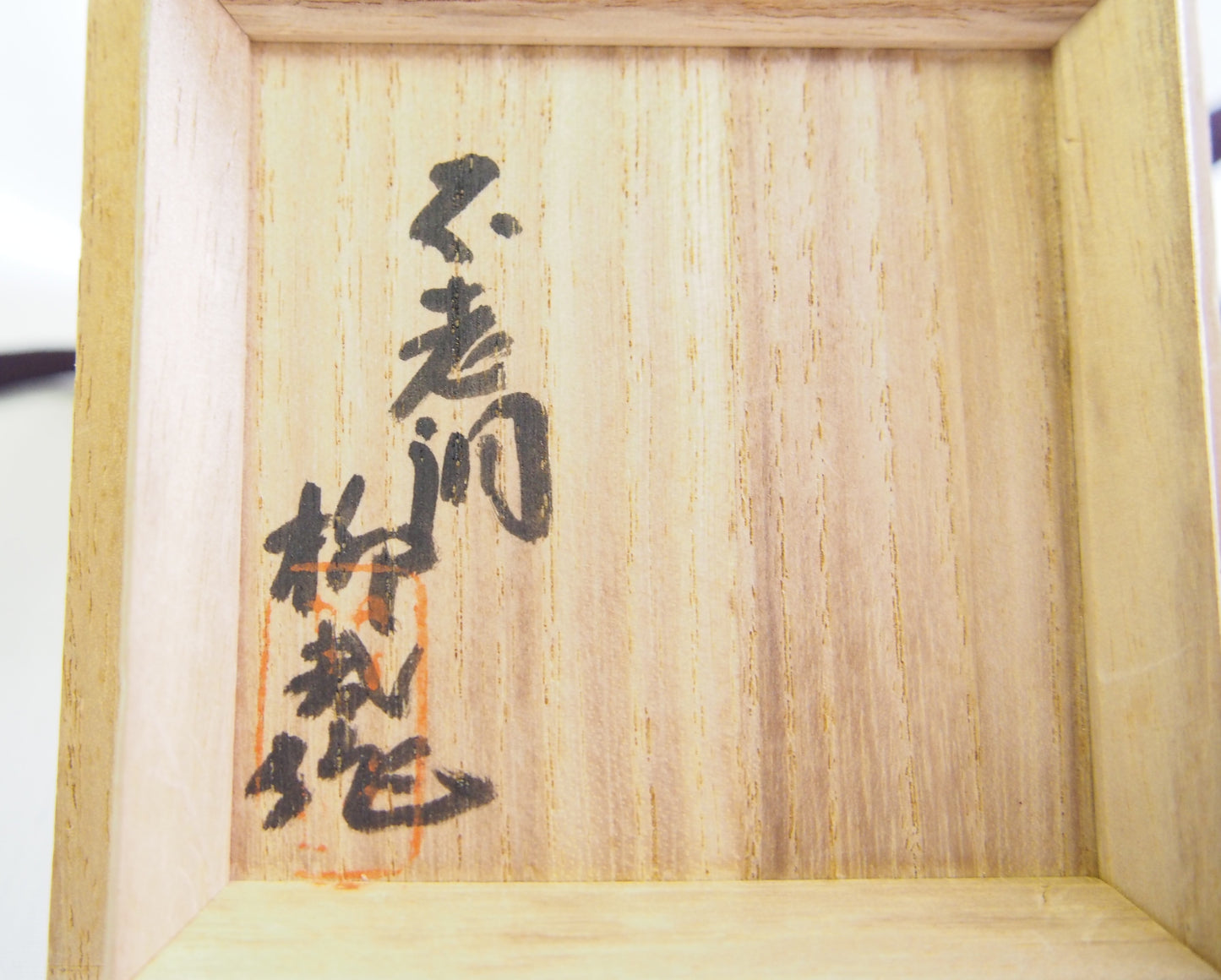

この棗を制作した 老翁洞柳哉は、明治期(1868~1912年)から大正期(1912~1936)に活躍した蒔絵師の一人です。

この時代までの蒔絵師の技術は、非常に高いことで知られています。

手洗いのみ。食洗器不可。漆は乾燥に弱いため、乾燥した場所に放置

しないでください。

[棗]

高さ 7㎝

直径 7㎝

重量 76g

[箱]

縦 9.3㎝

横 9.3㎝

高さ 10.5㎝

重量 102g

Share